お寺から住宅まで。雨樋修理、解体にも対応可能な雨漏り修理・屋根工事店

坂井製瓦合資会社

坂井製瓦合資会社は、屋根瓦の自社製造、屋根工事全般を請け負う屋根工事店です。住宅の屋根修理、雨漏り修理、雨樋修理はもちろん、お寺や神社の修繕が可能な伝統的技術をもった職人も抱えており、オールラウンドに対応できるのが特徴。また、敷瓦や塀瓦を使った住宅の外構工事も行っています。

工事店の想い

工事店の想い

PERSON

屋根瓦と共に、過去も今もこれからも。伝統を守る屋根工事業の経営者として生きていく

坂井順二さん(以下、坂井さん)は、福岡県にある坂井製瓦合資会社(以下、坂井製瓦)の代表社員で、4代目経営者。福岡県久留米市城島の瓦生産の歴史は古く、約400年ほど前に、丹波から有馬公がこの地へ持ち込んだと言われています。その昔、瓦は神社や仏閣、武家屋敷にしか使用が許されていなかった高貴な建材だったようです。明治初期には120もの瓦製造工場が軒を連ね、坂井製瓦の前身も、その歴史ある工場群のうちの1軒でした。歴史と伝統、技術を守るため、現在は久留米市の城島瓦組合の組合長も務める坂井さんに、幼少期からこれまでのお話を伺いました。

「友人と遊ぶのが好きな普通の子どもでした。工場に出入りして、瓦職人さんたちに相手をしてもらいましたね。粘土がふんだんにあったので、それで飛行機や怪獣を作って、瓦と一緒に窯で焼いてもらうんです」

幼少期から工場に出入りしていた坂井さんにとって、粘土を窯で焼く作業は、身近な生活の一部。瓦の原料である土に対する興味や、瓦製造における熱心な姿勢は、この頃から少しずつ育まれていたのかもしれません。そして、元警察官だった父の影響で、中学、高校時代は剣道に打ち込み、そこでは精神的な鍛練を受けました。その経験が、おそらくかけがえのないものだったのでしょう。自身の子どもにも、自然と剣道を習わせたそうです。

大学は商学部へ。漠然と「将来はサラリーマンになる」と考えていましたが、卒業後は、親戚がアメリカのシアトルにいたことから、一年間の語学留学をしました。

「外国を見てみたいという若者らしい気持ちがありました。兄がいるので、家業は心配ない。時代のせいか、すぐに就職しなければという危機感もなかったので、親戚を頼ってアメリカへ行きました。滞在中の一番の衝撃は、リビア人の友人の家の冷蔵庫に、ヤギが頭ごと1匹入っていたことです。冷蔵庫にびっしりヤギですよ。あれを超えるカルチャーショックは、今だに経験できていませんね」。日本では味わえない感覚。見るものすべてにわくわくする外国での生活は、若かりし頃の坂井さんにとって、貴重な体験だったに違いありません。

そして1年後、父から「会社が忙しいから帰ってこい」と連絡を受けます。

「兄を手伝ってやれと言われて、すんなり帰国しました。中・高生の頃は会社の製造部門を手伝い、大学に入ってからは瓦上げのアルバイトもしていたので、何の抵抗もなく入社を決めました」

多くの子どもが家の手伝いをするように、坂井さんも若い頃から当たり前のように家業に関わってきました。家を継ぐという強い意識はなくても、いつのまにか、これまでの経験がすべて現在の坂井製瓦に繋がっていたようです。

入社後は、2年ほど先輩の現場に付き、工事の段取りを覚える下積み経験をします。のちに営業職、瓦製造にも携わり、2005年より、代表社員として会社を牽引する立場となりました。

入社後、一番苦労したのは、瓦の焼成温度。屋根瓦は、高温で焼くほど強度が上がりますが、この土地の粘土では焼成温度が1000度を超えると、形にねじれやゆがみが出てしまいます。瓦は重ねて敷いていく施工なので、製造過程でゆがんだものは商品になりません。

「今は980度位で屋根瓦を焼成しています。1200度で焼成している地域もあるので、より頑丈な瓦を作るには、1000度以上で焼きたいんです。この土地の瓦は、良いものだという自負があります。ただ、大手メーカーで研究開発を繰り返して製造されているものに比べると、やはり焼成温度は低い。敷瓦(板のように真っ平らな形状)は1050度位まで上げていますが、屋根瓦は特殊な形状なので、ねじれを生じさせずに強度を高めるためには、試行錯誤を繰り返すしかないですね」

地元の原料を最大限に生かし、今よりも強い瓦を焼くにはどうしたらよいのか?瓦の強度に対する坂井さんの飽くなき探求心は、この先もずっと尽きないでしょう。瓦と格闘するその心意気こそが、仕事への原動力になっているのかもしれません。

詳しく見る

閉じる

WORK

明治23年創業のプライド。長年の経験を生かせる屋根リフォーム店でありたい

坂井製瓦は、お宮やお寺の高い技術を要する屋根工事から、コロニアルと呼ばれる化粧スレートの施工、雨漏り修理、雨樋修理まで、様々な事案に対応できる工事店です。近年はカバー工法(※1)も行い、解体業も始めました。これは業界でもまれで、歴史ある会社が、時代によって広がるニーズに応えられるよう、柔軟かつ真摯な姿勢で変化を遂げてきた証でもあります。

御社の強みは?と尋ねると、坂井さんは「オールラウンドに、幅広い技術で対応できることです」と、自信をもって答えてくれました。さらに、長い間、この土地で屋根瓦製造を生業にしてきたからこそ、生かせる知識もあります。地域のお客様から「うちの瓦は何?」と聞かれた場合も、1枚剥がして瓦のサイズ(規格)が分かれば、年代や産地などが割り出せるのです。また、特殊な屋根瓦を使用したときには、在庫を多めにストックする習慣があります。それは、平成3年に台風が福岡を直撃した際、屋根瓦の在庫が空になるほどの修繕依頼を受けた経験があるからです。「瓦の入荷待ちでお客様を待たせたくない。困っているお客様を、早く安心させたい」。倉庫に積まれているストックには、坂井製瓦の知識・技術と、お客様への心遣いが込められているのです。

「別の業者が行った屋根補修の工事不良が原因で、雨漏りの場所が屋根の上からでは特定できないことがありました。棟瓦がセメントで固められていて、屋根の他の部分を直すには棟も壊さなければならなかった。当然、金額が上がってしまいますね。他店の工事だったので、そちらにお願いしては?とすすめたのですが、お金がかかってもいいからうちでと言われて、私どもが出来る限りの、完璧な工事で仕上げました」

これは、今までの雨漏り修理で印象に残っている事例です。一般のお客さまは、工事店に「こう補修します」と言われれば、当然それを信用して依頼します。しかし、安くしたいがためにその場しのぎの補修をすると、こういった事例が起こってしまうのです。

「屋根リフォームは、雨漏りをしない仕上がりが絶対条件です。もちろん、見た目は美しく。そのためには、養生(※2)に手を抜かない、そして、材料を惜しんではいけません」。これは、工事をする上で坂井さんが一番大切にしている想いです。坂井製瓦が、明治時代から代々続いているのは、屋根工事業者としての、この極めて真っ当な理念が柱になっているからかもしれません。

そして、ここ福岡県城島地方は、今も昔も台風の被害を受けやすい地域です。坂井さんに、台風や雨漏りに強い屋根瓦はあるのかと尋ねると、「昔は、台風の強風で瓦が吹き飛ばされないように、64判という一坪に64枚の瓦が並ぶサイズの屋根瓦が、多く用いられていました。この64判は、他のサイズの屋根瓦に比べて、屋根瓦同士の重なりが大きく、風ではがれたり飛ばされたりしにくい特徴があるんです。でも、今は様々なメーカーが『防災瓦』を製造しているので、64判に限らず、災害に強いものがありますよ。お客様の住宅にぴったりなものを、私たちが提案します」と頼もしい回答。

昔の知識を生かしながら、さらに新しい屋根瓦も取り入れて現代の住宅事情にマッチさせる、明治23年創業の歴史とプライドは、このような姿勢にも表れています。

ただ、昨今の製造業の悩みである若き担い手の不足は、ここ坂井製瓦でもご多分にもれず。年々上がっていく平均年齢は、会社として頭が痛いところです。

坂井さんの息子の裕紀さんは、2016年に他県から実家へ戻り坂井製瓦へ入社しました。現在は現場責任者として、共に会社を切り盛りしています。

「今、社内では、私が一番若くて29歳です。現場は、夏は暑いし冬は寒い、若い人が音を上げやすい環境ですが、住宅はもちろん、宮寺に関する技術の継承のためには、将来のある若い世代の力が必要です。会社に高い技術をもっている人が在籍している間に、自分に続く若い人を育てるのが理想なのですが……。どうしたらこの屋根業界に魅力を感じてもらえるか、考えなければいけないことがたくさんありますね」と、裕紀さんは目先の仕事のことだけではなく、次世代につなぐための展望についても、熱心に考えている様子でした。

※1 カバー工法・・・金属屋根の重ね張りをする屋根のリフォーム方法

※2 養生・・・工事中に既に完成した部位について、その後の工事工程で傷つけたり汚したりしないようにシートをかぶせるなどして保護すること

詳しく見る

閉じる

MESSAGE

長く寄り添える屋根リフォーム店になるために、お客様の声に耳を傾け、知識を出し惜しみしない

会社の一番の強みを一言で表わすと、「見えないところも、丁寧に」だと裕紀さんは言います。特に「入母屋の奥(修繕する人しか見ないところ)」は、作業がやりにくい上、職人が見れば、仕事ぶりがはっきり分かる箇所なので、絶対に手を抜かずに仕上げるそうです。

また、社員や職人さんには、作業はもちろん、挨拶と掃除を丁寧にと伝えています。「お客様から、あの大工さん怒っているの?と言われたことがあって。それ以来、工事前後の挨拶と、終了後の履き掃除・整理整頓は欠かないようにと伝えています」

お客様の生の声を大切にし、実行できるならすぐさまそれを社内で反映させる。挨拶ひとつのことでも、坂井製瓦はお客様の声をうやむやにしません。おそらく、屋根に関する悩みや相談であれば、さらに親切に耳を傾けてくれるでしょう。

最後に、裕紀さんから屋根工事や新築を考えているお客様へメッセージです。

「今は地震などの災害の不安や予算の都合で、金属屋根(ガルバリウム鋼板屋根)を選ばれる方が増えてきています。弊社でも、板金のための機械を導入しました。お客様が納得する形で、瓦から金属屋根(ガルバリウム鋼板屋根)まで、オールマイティに対応できるので、何でもご相談ください。ただ、本音では、瓦に勝る断熱材はないと思っています。初期費用はかかりますが、トータルでみるとコストダウンにつながります。瓦は他の屋根材より重量があるので、瓦が葺ける家は建物自体が頑丈で、自分の子ども世代まで耐えられる丈夫な家になるのです。瓦は『和』のイメージが強いですが、最近は形も様々なので、きっと好みのものが見つかるはず。なので、新築やリフォームの際には、つい瓦をすすめたくなりますね」。現代の屋根工事業としての考えと、歴史ある瓦製造業としての想い。混在する二つの理念に葛藤しながらも、裕紀さんはお客様のためによりよい提案をと、日々考えを巡らせています。

坂井製瓦合資会社は、現代のニーズに合わせた幅広い施工技術と、そして瓦のもつ高貴な歴史を、これからもこの土地の屋根に葺き続けるに違いありません。

(2018年1月取材)

(2023年3月加筆修正)

詳しく見る

閉じる

・当社及び記事作成者は、当サイトに掲載されている記事や情報の内容に関しては十分な注意を払っておりますが、それらについての正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

・当サイトに記載された情報のご利用については、ユーザー自身の責任において行われるものとし、ユーザーが当サイトから入手した情報に基づいて直接的または間接的に被ったいかなる損害について、当社および記事作成者は一切の責任を負いません。

屋根修理・屋根リフォーム事例(坂井製瓦合資会社)11件

屋根修理・屋根リフォーム事例(坂井製瓦合資会社)11件

屋根工事(取替) / 雨樋工事(取替)

K.S様 (福岡県大川市)

更新日 2024.06.18

before

after

- 建物種別

- 一戸建て

- 価格

- 10〜20万円

- 施工期間

- 0〜1日

一覧を見る

お客様の声・インタビュー記事(坂井製瓦合資会社)

お客様の声・インタビュー記事(坂井製瓦合資会社)

屋根工事のクチコミ評価(坂井製瓦合資会社)7件

屋根工事のクチコミ評価(坂井製瓦合資会社)7件

新着クチコミ

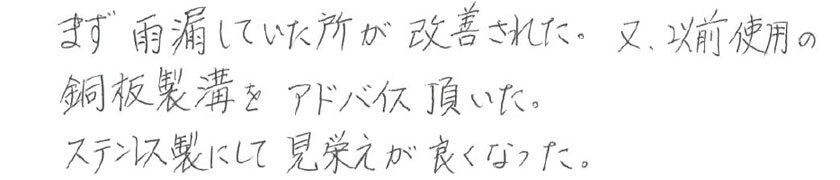

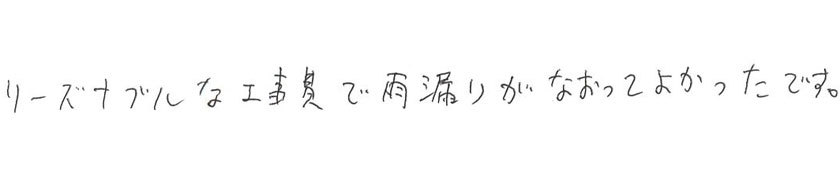

ユーザーからのコメント

迅速で丁寧なご対応に感謝しております。工事の仕上がりも大変素晴らしく大満足です。今後ともよろしくお願いします。

一覧を見る

・当社及び記事作成者は、当サイトに掲載されている記事や情報の内容に関しては十分な注意を払っておりますが、それらについての正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

・当サイトに記載された情報のご利用については、ユーザー自身の責任において行われるものとし、ユーザーが当サイトから入手した情報に基づいて直接的または間接的に被ったいかなる損害について、当社および記事作成者は一切の責任を負いません。

工事店プロフィール(坂井製瓦合資会社)

工事店プロフィール(坂井製瓦合資会社)

| 一番の強み |

住宅の屋根修理に加え、お寺や神社の修繕技術をもった職人がいて、屋根に関する簡単な修理から大規模修繕まで幅広く対応できるところ |

| 会社名 |

坂井製瓦合資会社 |

| 対応工事 |

|

| 従業員数 |

社員:7名 |

| 建設業許可 |

土木工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、解体工事業(福岡県知事許可(般―2)第113629号) |

| 保有資格者 |

一級土木施工管理技士:1名

ニ級建築施工管理技士:1名

二級かわらぶき技能士:1名

足場の組立て等作業主任者:1名

Roogaショップ |

| 特徴 |

リフォーム業

瓦屋根工事業

金属屋根工事業

その他屋根工事業

雨樋工事業

外壁塗装工事業 |

| 対応エリア |

九州地方

|

| アフターフォロー体制 |

お近くにお伺いした際に顔出しして屋根に不具合がないかお聞きします。 |

| やねいろはケア |

未対応 |

| 代表者 |

坂井 順二 |

| 代表者経歴 |

坂井製瓦合資会社 代表社員

1972年3月:久留米市立城島中学校 卒業

1972年4月:福岡県立三潴高等学校 入学

1975年3月:福岡県立三潴高等学校 卒業

1975年4月:第一経済大学 商学部 入学

1979年3月:第一経済大学 商学部 卒業

1979年4月:語学留学(シアトル) 入学

1980年4月:坂井製瓦合資会社 入社

2005年4月:坂井製瓦合資会社 代表社員 就任 |

| 所在地 |

〒830-0205

福岡県久留米市城島町大依101

大きな地図で見る

|

| 営業時間 |

毎週月~土曜日、祝日 8:00~17:00 |

| 定休日 |

日曜日、ゴールデンウィーク、お盆、正月 |

お客様の声・インタビュー記事(坂井製瓦合資会社)

お客様の声・インタビュー記事(坂井製瓦合資会社)

屋根工事のクチコミ評価(坂井製瓦合資会社)7件

屋根工事のクチコミ評価(坂井製瓦合資会社)7件

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 4.91

4.91

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 5.00

5.00

工事店プロフィール(坂井製瓦合資会社)

工事店プロフィール(坂井製瓦合資会社)

屋根修理・屋根リフォーム事例

屋根修理・屋根リフォーム事例

工事店日記

工事店日記