やねいろは運営会社へ連絡します

工事店名と工事店番号をお伝えください。

工事店番号

※ご利用の際は、利用規約に同意したものとみなされます。

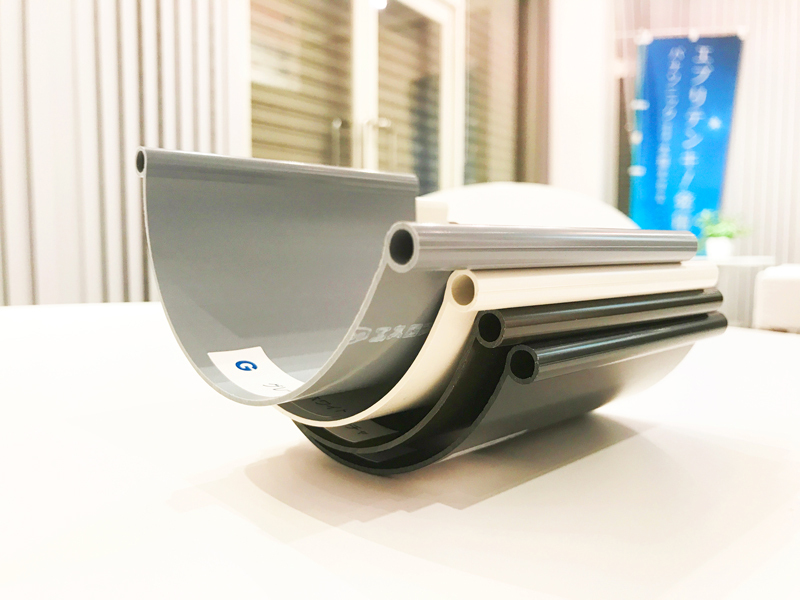

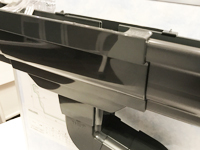

「雨樋工事」について

著者:やねいろは編集部

yaneiroha editorial department

屋根リフォーム工事に関わる有益な情報をお届けします。屋根工事の種類や材料、屋根工事店の選び方、修理やメンテナンス方法など、幅広いトピックについて紹介。皆様の屋根リフォーム工事に関する疑問やニーズにお応えできるよう、わかりやすい情報にまとめて提供していきます。

屋根のことで困ったときは

「やねいろは」へご相談ください!

「やねいろは」は当社規定の掲載基準をクリアした、顔が見れる地元の屋根工事店のみ掲載。お客様自身が直接、地元の屋根工事店に依頼が可能です。屋根工事依頼をお考えの方は、ぜひご活用ください。

地元の屋根工事店を探す

あなたの地元の屋根工事店を自分で探せます。気になる工事店があれば、工事店にお問い合わせすることも出来ます。

電話でのお問い合わせ

0120-920-302受付時間9:00~18:00(土日祝日を除く)

屋根トラブルでお急ぎの方や電話でご相談したい方は、上記フリーダイヤルにお気軽にご連絡ください。

※ご利用の際は、

利用規約に同意したものとみなされます。

屋根工事店をエリアで探す

屋根工事店をエリアで探す