- 災害専用窓口

-

豪雨及び台風により

被災された皆様へ

「屋根工事」について

匠の技日本一を競う大会『第32回技能グランプリ かわらぶき部門』に行ってきました!~観戦レポート(後半)~

- 1.はじめに

- 2.瓦技能グランプリ:競技競技(2月24日(土)8:30~11:45)

- 3.瓦技能グランプリ:競技(2月24日(土)13:00~16:45)

- 4.瓦技能グランプリ:競技(2月25日(日)8:30~10:45)

- 5.全瓦連技能グランプリ:競技(2月25日(日)11:30~12:55)

- 6.全瓦連技能グランプリ:競技を終えて

- 7.瓦技能グランプリ:観戦者の感想(深井瓦店 深井 忠一さん、有限会社山三瓦工業 服部 竜大さん)

- 8.瓦技能グランプリ:観戦者の感想(表瓦株式会社 表 宏明さん)

- 9.瓦技能グランプリ:表彰式及び閉会式(2/26(月)10:00-11:50(表彰・閉会式) )

- 10.まとめ

1.はじめに

「第32回技能グランプリ かわらぶき部門」。

瓦の技能グランプリには、「全瓦連技能グランプリ」と「技能グランプリ」の2種類の大会があります。2022年と2023年はコロナウイルスの関係で「全瓦連技能グランプリ」が2回続けて開催されることになり、その前の2021年は無観客の「技能グランプリ」だったため、やねいろは事務局がこの大会に参加するのは2019年の神戸大会ぶりになります。

技能グランプリは、厚生労働省と中央職業能力開発協会、一般社団法人全国技能士会連合会によって行われ、瓦だけでなくその他の建設業・製造業・繊維業など全30職種の競技があり、例えばかわらぶきの横でガラス施工や造園の大会が行われていたり、隣の部屋では紳士服や婦人服の製作なども行われていました。私たちが観戦した「かわらぶき部門」は、全国から8名の瓦葺き職人たちが出場しました。各エリアの選ばれし瓦葺き師たちが、同じ課題に挑み、いかに正確に美しく葺けるかを競います!

今大会の概要については、「匠の技日本一を競う大会 『第32回技能グランプリ かわらぶき部門』に行ってきました!~観戦レポート(前半)~」をご覧ください。

それでは実際の競技を見ていきましょう!

2.瓦技能グランプリ:競技競技(2月24日(土)8:30~11:45)

緊張感が漂う中、静まり返った会場に開始の合図が鳴り、一斉に選手たちが動き出します。

競技一日目ですが、前日の昨日に会場下見の時間が設けられ、2時間を限度として瓦の点検や、瓦を安定させるための木材の取り付け、補強金具の取り付けなどを行うことができたため、選手たちは下準備を前日に行った上で競技を始めます。

去年行われた「全瓦連技能グランプリ2023年群馬大会」では、課題が切妻屋根と呼ばれる2面でしたが、今回は4面となっており、競技時間も前回の6時間から10時間40分と長くなっているので、選手たちは長丁場の中で体力と集中力を切らさずに臨まなければなりません。

1日目のお昼ごろには、4面ある架台で半分から全体に瓦が葺き終わりました。

4面のうち3面は「万十軒瓦(まんじゅうのきかわら)」という一般住宅でよく見られる軒先部分が丸くなっている瓦を使用し、残り1面は「一文字軒瓦(いちもんじのきかわら)」と呼ばれる軒先に飾りがなく真っすぐ一文字になっている瓦を使用します。この「一文字軒瓦」という瓦は万十軒瓦と異なり、瓦を葺く前に一枚一枚を職人が手で加工してから乗せていくので非常に手間がかかりますが、瓦同士の隙間がなくぴったりと重なると非常に美しいので、手間をかけて仕上げる分だけ、瓦職人の技量が発揮される瓦です。技能グランプリでは昨年に続きよく課題として出題される瓦なので、選手たちはこの1面にどれくらい時間をかけるかを計算しながら進めていきます。

3.瓦技能グランプリ:競技(2月24日(土)13:00~16:45)

お昼休憩を挟んで、午後1時から競技が再開しました。笛の合図とともに、選手たちは一斉に走り出して作業に取り掛かります。

会場では、かわらぶき以外の競技も行われているため、各部門ごとに合図の笛が鳴ります。隣で行われている別の競技の合図を勘違いしてフライングで作業に取り掛かり、「まだだよ」と言われている選手もいました。それくらい選手にとっては限られた時間での戦い、一秒も無駄にできないという想いが伝わってきます。

15時頃になると、瓦を加工する「カンカンカン」という高い音が聞こえてくるようになりました。

皆さんの中には「瓦を加工するって?」と思う方も少なくないかと思います。瓦は粘土を成形して高温で焼いた「焼き物」なので、かなづちで叩くと割れます。棟に使用する平たい瓦は、一枚の瓦を二つに割って使うように設計されているため、真ん中を叩くと簡単に割れるようにもともと線が入っていたりします。また、割って使う瓦ではなくても、使う場面によって瓦の端を機械で切ったり、飾りとなる鬼瓦等を乗せる時に接地面を調整するため、「たがね」という金属の工具を瓦にあててかなづちで叩くことで削ったりすることができます。こちらは、強い力で一気に割るのではなく、とても繊細な動きで「コンコンコン」と瓦に少しずつ打撃を与えて、微妙な間隔で打撃の場所を線状に並べると、その打撃が伝わってコロッと割れるという職人技です。こうして職人さんたちは瓦を自分の意図した形に加工していくのです。

選手たちを見ていると、一度加工前の瓦を設置したい場所に置いてみて、どのように加工するのが良いか印をつけています。そしてそれを屋根から下ろして、機械で切ったり、削ったりして加工し、再び屋根に設置して微調整をするのですね。

こういった加工を場合によっては瓦一枚一枚に対して行うとなると、非常に時間がかかります。そのため、その他の作業をいかに効率良くして、加工や調整に時間をかけられるようにするということが非常に大切です。

全国から選ばれたトップクラスの選手たちを見ていると、作業としては同じことをしていても、それぞれの選手に自分なりのやり方があったり、持参した道具に工夫が施されていてとても面白いです。例えば、紐を結ぶにしても、一度持っていた道具を置いて、両手を使って結ぶ選手もいれば、最初に紐の輪っかを作っておいて、それをかなづちの先に引っかけて片手でくるっと回して結ぶ選手もいます。どれが正しいというわけではなく、各選手たちがどうすれば自分がやりやすい方法で効率良く作業ができるかを考えた結果としてたどり着いた方法で、それを見た職人さんたちは「あれいいな!自分もやろう」というようにこのグランプリで見た技術を持ち帰るのです。

ここで1日目の長い戦いが終了です。進捗は、屋根の平部(4面)が葺き終わり、四隅から中央にかけての隅棟(すみむね)に取り掛かったところという様子でしょうか。隅棟は3段にわたって瓦を重ねていくのですが、ほとんどの方が1段目までを完成させ、中には2段目までを終えた早い選手もいます。

明日は完成に向けて、どんな風に仕上がってくるのでしょうか!

4.瓦技能グランプリ:競技(2月25日(日)8:30~10:45)

競技2日目がスタート。残りの競技時間はあと4時間10分となりました。

応援や観戦で来られている職人さんに話を聞くと、

「いよいよですね!最後の難所をどうするのか…!」という何やら気になる話が出てきました。

「最後の難所」とは一体何なのか!?

今回の競技のポイントを教えてもらいました。

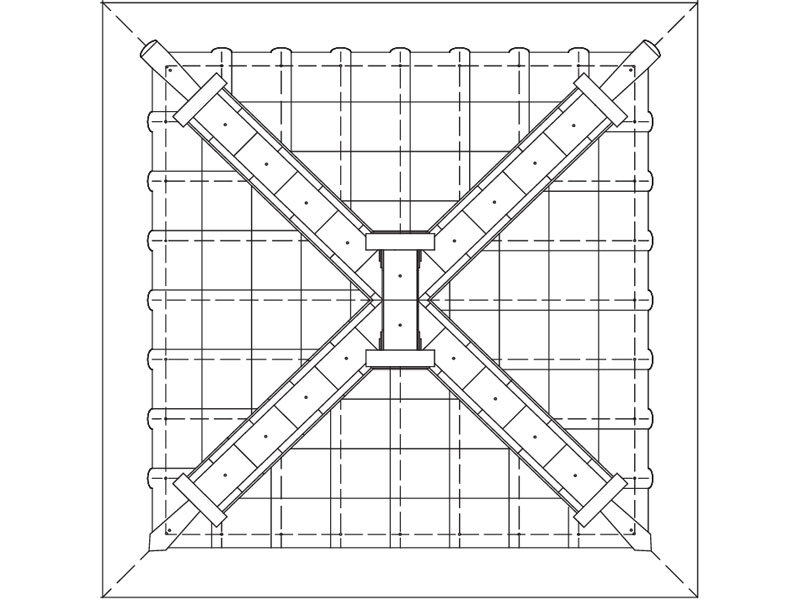

素人の私は教えてもらうまで気づかなかったのですが、上記の課題図(屋根を上から見た図)を見て、十字になっている隅棟(すみむね)の部分が微妙にずれているのが分かりますか?

屋根の形は正方形なので、四隅から対角線を引くと中心で交わります。しかし、対角線を引いた時に、隅棟の軸が真ん中からずれているのです。これを「振隅(ふりすみ、ふれずみ)」といって、中心からずらすことを「振る」というのでこの名前がついていると教えてもらいました。この「ずれ」をどのように中央で合わせるのか、注目が集まっているということですね。

図面については分かりましたが、「そもそも、そんなことがあるのか?実際の家屋で見られる施工なのか?」と気になったので、職人さんに質問しました。

すると、ある職人さんは社寺仏閣などで見られるやり方だと言い、またある職人さんは昔の大工さんが美観のために破風(はふ)と呼ばれる屋根の下の木の部分を大きく見せるために敢えてずらしていたと言われていました。どこで見られるのか、なぜやっているのかは建物の構造によって色々とありそうですが、瓦職人の技術の一つとしてこの「振隅」というのがあり、図面上はずれているものを、実際に施工した屋根では「ずれていないように見せる」というのが瓦職人の腕だそうです。

5.全瓦連技能グランプリ:競技(2月25日(日)11:30~12:55)

さあ、いよいよ残り1時間半となりました。4方向の隅棟を完成させた選手たちが、最後の大仕事「大棟(おおむね)」に取り掛かります。

大棟は4つの隅棟が集まる中心に据えられるもので、大棟の両端にある「鬼瓦(おにがわら)」をしっかりと綺麗に置くことができると建物全体が引き締まって見えます。ただ、そのためにはこれまでの過程を正確に丁寧に積み重ねていることが必要。

出場選手のコーチとして来ている職人さんは、「綺麗な棟を作ろうと思ったら、綺麗な平(土台となる瓦の平面部分)が必要。綺麗な平を作ろうと思ったら、綺麗な桟木(瓦の下に置いて瓦を固定する木材)が必要。そのためには、作業に取りかかる前に頭の中で完成形のイメージができていないと難しい」と言われていました。

実際に選手を見ていると、昨日(競技1日目)の序盤で目印となる糸を張っていたり、今回の「振隅」対策として隅棟が集まる点の部分に自作のポールやアクリル板を立てている選手もいました。選手たちの頭の中には完成イメージがあって、あとは実際の施工でそれを実現できるかが勝負になるということですね。

さて、残り時間も1時間を切りました。選手たちの周りにはいっそう人だかりが増え、熱気が最高潮に達しています。さあ、ラストスパートです!

大棟に使用する瓦はほぼ全て加工しなければなりません。しかも、屋根の傾斜の上に水平な大棟を置くとなると、非常に細かい調整が必要になります。

「丁寧にしたい」、でも時間内に完成させるために「早くやらなければならない」。そのジレンマが選手の動き一つ一つから痛いほど伝わってきます。インパクトドライバーを両手で押さえて全体重をかけて鬼瓦に穴を空ける姿からは、「早く!空いてくれ!」という念力にも近いような想いがひしひしと感じられます。

そしてついに大棟が完成し、あと残すは10分!選手たちは最後の最後まで瓦を磨いたり、作業スペースの掃除と片付けをして走り回っています。

会場では「残り5分」のアナウンス。

作品を離れたところから見て最後の微調整をし、掃除し忘れている箇所がないか入念に確認した選手。次の瞬間、ピシッと右手を挙げました。「終わりました」の合図です。

すると会場からは、戦い抜いた選手に感動や労い、敬意を込めた拍手が鳴り響きます。そうして、一人が挙げると続々と各地から手が挙がり、全体が拍手で包まれていると、笛の合図が鳴って競技は終了しました。選手たちは自分に拍手を送ってくれている観客や仲間の職人に、何度も何度も頭を下げていました。

6.全瓦連技能グランプリ:競技を終えて

競技が終わると審査に入るため、選手や観客は一旦退場します。

そして、全日本瓦工事業連盟から選ばれた審査員により採点が行われます。

審査は競技終了後だけでなく、競技の最中や休憩中にも行われていたので、最後の審査だけで点数が決まるわけではありません。特に、瓦屋根には「ガイドライン工法」という地震や台風に強い施工方法があり、瓦を釘でしっかりと固定することや、耐震棟金具を付けて銅線で緊結することなどが規定されているため、完成してしまうと隠れて見えなくなってしまう部分も、競技中にしっかりと採点されます。

7.瓦技能グランプリ:観戦者の感想(深井瓦店 深井 忠一さん、有限会社山三瓦工業 服部 竜大さん)

審査の後には、「架台見学」といって選手たちが葺いた架台を間近で見学することができます。観戦者として来ていた深井さんと服部さんにお話を聞きました。

深井瓦店 深井 忠一さん

深井瓦店 深井さんの紹介ページ

有限会社山三瓦工業 服部 竜大さん

有限会社山三瓦工業 服部さんの紹介ページ

架台の見どころを聞いたところ、

①1枚ずつ加工が必要で難しい一文字軒瓦の端が綺麗に揃っていて隙間がないか

②四隅の端にある巴瓦(ともえかわら)から隅棟のラインが曲がらず一直線になっているか

③大棟が綺麗に乗っているか

など、いくつもポイントを教えていただきました。特に、大棟は水平にしたくても焼き物である瓦の性質上、真ん中が膨らんでわずかに高くなったりするので、そういった瓦の性質を見越して施工すると綺麗に見えるというのは驚きでした。

職人さんの視点を教えてくださり、ありがとうございました!

8.瓦技能グランプリ:観戦者の感想(表瓦株式会社 表 宏明さん)

教えてもらったポイントを意識しながら見ていると、今度は表さんにもお会いしました。

表瓦株式会社 表 宏明さん

表瓦株式会社 表さんの紹介ページ

大会の感想を聞くと、「今回は出場している選手のレベルが高く、優勝候補がたくさんいて誰が優勝するのか難しい」と言われていました。全員が時間内に完成させることができ、素晴らしかったですよね。また、表さんは選手の作品を見るとき、細かいこだわりよりも全体のバランスを見ているそう。理由を聞くと、「お客さんが自分の家を施工してもらった時に、見るのは全体なので。職人としては、ほとんど隙間なく仕上げて1か所だけ隙間が空いてしまったと思う所でも、お客さんからすると『なんでここだけ空いているんだろう?』と思いますよね。常に見るのはお客さんだということをずっと考えていますね」との答えが。いつもお客さんのことを忘れない表さんらしい考えでとても納得しました。ありがとうございました!

9.瓦技能グランプリ:表彰式及び閉会式(2/26(月)10:00-11:50(表彰・閉会式) )

さあ、審査と架台見学が終了し、翌日にはいよいよ結果発表です。

閉会式はJ:COM北九州芸術劇場のホールで行われました。私たちが観戦したのは主に「かわらぶき部門」でしたが、今回競技が行われた全30職種の表彰式が行われました。

特に優秀な成績を収められた入賞者は以下の県の方々です。

主催者賞

金賞:三重県 株式会社土岐瓦店 土岐信幸選手(厚生労働大臣賞)

銀賞:該当者なし

銅賞:京都府 フゴノ瓦店 畚野明憲選手

熊本県 株式会社ROOFTILEよしとみ 太田有紀選手

岐阜県 神戸瓦葺店 小池敏文選手

10.まとめ

閉会式が終わり、第32回技能グランプリ全ての工程が終了しました。

選手たちは県を代表して出場しいるため、参加すること自体が大変なプレッシャーだと応援に来ていた職人さんは言われていました。全国の腕利き職人の中で自分の技術を披露するという意味もですが、もう一つ技能グランプリに出るということは、その間職人としての仕事ができないということ。自分が大会の練習をしている間、親方であったり父親であったり、仲間の職人であったりがその分の仕事をしてくれている。その感謝を忘れてはいけないと言われていました。競技が終了した時、プレッシャーの中で戦い抜いた選手たちを称える拍手や、それに何度も頭を下げる選手たちの間には、お互いに対する敬意や感謝が溢れていたということですね。

1年に一度の瓦職人の熱き戦い、瓦の技能グランプリ。「全瓦連技能グランプリ」と「技能グランプリ」の2種類の大会が全国各地で毎年交互に開催されます。

瓦葺きの技術や職人さんの熱い眼差しを近くで見ることができるチャンスです!真剣な顔つきで瓦を見つめ、瓦葺きに取り組む職人さんの姿は心に迫るものがありました。皆さまもぜひ会場で一緒に瓦職人さんを応援してみませんか?

・当社及び記事作成者は、当サイトに掲載されている記事や情報の内容に関しては十分な注意を払っておりますが、それらについての正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

・当サイトに記載された情報のご利用については、ユーザー自身の責任において行われるものとし、ユーザーが当サイトから入手した情報に基づいて直接的または間接的に被ったいかなる損害について、当社および記事作成者は一切の責任を負いません。

屋根のことで困ったときは

「やねいろは」へご相談ください!

「やねいろは」は当社規定の掲載基準をクリアした、顔が見れる地元の屋根工事店のみ掲載。お客様自身が直接、地元の屋根工事店に依頼が可能です。屋根工事依頼をお考えの方は、ぜひご活用ください。

地元の屋根工事店を探す

あなたの地元の屋根工事店を自分で探せます。気になる工事店があれば、工事店にお問い合わせすることも出来ます。

電話でのお問い合わせ

0120-920-302受付時間9:00~18:00(土日祝日を除く)

屋根トラブルでお急ぎの方や電話でご相談したい方は、上記フリーダイヤルにお気軽にご連絡ください。

※ご利用の際は、

利用規約に同意したものとみなされます。

- 災害地域 専用窓口

-

現在こちらの工事店は、災害地域にある工事店の為、対応にはお時間いただく場合や、状況によっては紹介できないケースがございます。予めご了承ください。

災害専用窓口へ

地域から屋根工事店を探す

- 北海道地方

屋根工事店をエリアで探す

屋根工事店をエリアで探す