1.真冬の雨漏り修理【積雪による屋根材の破損】編:はじめに

私たち人間は、冬の寒い日には風邪を引いてしまうことが多いですよね。

実は、屋根も私たちと同じく、寒い雪の降るような日には傷んでしまいます!

特に、屋根の上に雪が積もったままの時には、

屋根材が吸い込んだ水分が凍ったり溶けたりを繰り返して、

割れてしまう、なんてことも。

今回は、大雪に起こりやすい屋根材の破損による雨漏りについて、解説していきます!

2.真冬の雨漏り修理【積雪による屋根材の破損】編:凍害とは?

真冬に屋根材が被害を受けることを「凍害」と呼びます。

普段生活している分には、ほとんど耳にする機会は少ない言葉ですよね。

凍害は、読んで字のごとく、屋根材が凍ることで起きる被害です。

屋根材って凍るの?と思うかもしれませんが、瓦や化粧スレートなんかは、

水分を含んでいるので凍ってしまうことがあります。

最初に断っておきますが、凍害は、施工をした屋根職人さんの施工不備ではありません!

屋根材の性能と、環境が合っているのか?というところが問題になってきます。

また、屋根材の性能は十分でも、経年による劣化で凍害が起きてしまう場合もあります。

3.真冬の雨漏り修理【積雪による屋根材の破損】編:屋根材が割れた!

瓦やセメント瓦、化粧スレートなどの多孔質(目に見えないほどの小い穴が開いている)

で吸水性のある材質は、凍害によって割れる可能性があります。

雨水であれば、

屋根材に染み込む前に流れ落ちてしまいますが、雪だとそうはいきません。

特に大雪の次の日は、溶けるまでは、

屋根材の上に長時間雪が接することになりますよね。

そうすると、屋根材の小さな穴の中に水分が入り込んでしまいます。

屋根材にしみ込んだ水分が、凍ると何が問題なのでしょうか?

水は、液体から氷になると、体積が大きくなる性質があります。

屋根材の小さな穴に入り込んだ水分が凍ると、

体積が増えて内部から屋根材を圧迫します。

すると、屋根材に微細なひびがはいります。

冬の間に、凍ったり溶けたりを繰り返すことで、

屋根材へのダメージが蓄積されていきます。

すると、

ある日突然何もしていないのに瓦が割れた!といったことになってしまうのです。

また、屋根材ではありませんが、大雪が降ると、雨樋が折れることもあります。

樋の上に雪が積もって、その重さに耐えきれなくなってしまうためです。

4.真冬の雨漏り修理【積雪による屋根材の破損】編:対策は?

屋根材がおかれている環境に合っていない、耐えきれないために凍害は発生します。

経年劣化による場合は致し方ありませんが、

もしかすると屋根材の選定が適切でない可能性があります。

その場合は、修理をお願いした屋根職人さんに相談してみましょう。

より環境に合った屋根材を提案していただけるかもしれません!

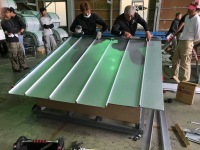

また、金属屋根は凍害に強いです。屋根材自体に吸水性がないため、

凍害による破損は基本的に発生しませんので、

お住まいの地域によっては金属屋根にするとよいかもしれません。

また瓦屋根でも凍害に強い性質を持つ屋根材があります。

例えば石州瓦と呼ばれる島根県で生産されている瓦です。

石州瓦は凍害の起こりやすさのひとつの指標である吸水率が非常に低いです。

それは石州瓦が通常の瓦の焼成温度よりも高い1200度前後で焼かれているからです。

また三州瓦と呼ばれる愛知県で生産されている瓦も

近年1100度から1150度の温度で焼成されているので、

近年生産された三州瓦も凍害に強くなってきています。

では実際の修理はどうやってやるのでしょうか?

修理の基本は部分修理です。

瓦であれば、割れた部分のみ差し替えをすることになります。

金属屋根だと、壊れた部分の周辺を全て取り替えることになります。

ただし、使用している屋根材によってはすでに生産中止となっているものもあります。

その場合は、屋根全面を葺き替えせざるを得ない場合があります。

また、屋根材が破損するということは、屋根自体が経年で劣化している場合があります。

ご自身の住宅の築年数が古ければ、屋根点検をしてもらうべきかもしれません。

早めの点検は、結果的に修理費を抑えることにも繋がります。

5.真冬の雨漏り修理【積雪による屋根材の破損】編:まとめ

今回は以上となります。いがかでしたでしょうか。

いずれにしても、

降雪量が多い地域の方は、本格的に冷え込む前に屋根点検をお勧めします。

地元の屋根職人さんは、

気候に合った施工や屋根材を熟知しているので、必ず相談に乗ってくれるはずです。

もし、凍害が心配な方は、是非やねいろは事務局までご連絡ください!

参考・引用:

宮野秋彦、「屋根の物理学」、2000年11月26日

・当社及び記事作成者は、当サイトに掲載されている記事や情報の内容に関しては十分な注意を払っておりますが、それらについての正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

・当サイトに記載された情報のご利用については、ユーザー自身の責任において行われるものとし、ユーザーが当サイトから入手した情報に基づいて直接的または間接的に被ったいかなる損害について、当社および記事作成者は一切の責任を負いません。

屋根工事店をエリアで探す

屋根工事店をエリアで探す