では早速紹介していきましょう。

【事例その1】屋上のパラペットの手すりの根元から2階天井への雨漏り

▼外部からの侵入原因

「パラペット」とは、屋上やあまり傾斜がない屋根のまわりを取り囲んで立ち上がっている壁のことです。

事例では、このコンクリートの壁の上面に取り付けた金属の手すりの根元から水が浸入しました。

遠因は、パラペット(コンクリートの壁)の高さがそろっていなかったためでした。

パラペットは一定の幅のコンクリート板を複数個並べて作られており、設置した隣同士の板の高さに段差ができてしまったのです。

手すりは、手すりの根元にある固定金具で壁の上面に固定されていましたが、段差解消のため、コーナー部分の固定金具とコンクリート壁上面の間に、専用の道具ですきまを持たせ高さ調節がされていました。

そこだけ金具とコンクリートの間に空間があるので、固定用にねじ込んでいるビスも他のビスより動きやすくなり、手すりのパッキンが弱ってその部分から雨水が固定金具に浸水して錆びさせました。

しかし、コンクリートの上面には防水シートが貼られており、固定金具はその上にビス留めされているので、固定金具が浸水して錆びても、いきなり室内まで水がいくことはありません。

▼内部への侵入原因

室内まで浸水した原因は、コンクリート板と板のちょうどつなぎ目部分にビス留めされている固定金具があったためでした。(コーナー部分の金具とは別の箇所)

さきほど説明したとおり、パラペットは一定の幅のコンクリート板を複数個並べて作られており、板と板の継ぎ目にはモルタルが充填されていました。今回、このモルタルの充填量が少なく隙間がひらいている箇所があったのです。

ちょうどその真上に手すりの固定金具が配置されビス止めされていました。

コーナー部分の手すりの根元のパッキン劣化部分から下の固定金具へと侵入した水は、防水シートの上を問題の固定金具のところまで流れてゆき、ビスを伝って継ぎ目の隙間に侵入、さらに下にある外壁の内部を通過して2階天井に雨漏り。

(P.70~73、新次元!雨漏り対策5 手すりの根元から雨水が浸入、「日経アーキテクチュア」、2021年5月)

【事例その2】金属屋根の納め部分から小屋裏への雨漏り

▼外部からの侵入原因

「納め部分」とはたとえば金属屋根材と水切り金具など、各部材の端が接合されている部分です。

事例では、片流れ金属屋根の軒先方向に開口する形で、金属板が曲げられて接合されていたため、その小さな開口部が毛細管現象の入口となり、雨が入り込んだ際、屋根の傾きの下(軒先側)から上(棟側)に水が上がっていってしまいました。

▼内部への侵入原因

事例では、片流れ屋根は軒先方向以外の三方向にパラペットがありました。

棟側のパラペット壁とけらば側(軒先ではない側)のパラペット壁、屋根の内側の野地板、それぞれに防水シートが貼られていましたが、3面が接する点の部分に隙間が生じていたのです。

毛細官現象でこの3面交点まで上昇した水は2つの壁と屋根の防水シートの合わせ目の隙間から柱へと浸水。

(P.76~79、新次元!雨漏り対策9 けらば勝ちの納まりから浸入、「日経アーキテクチュア」、2021年9月)

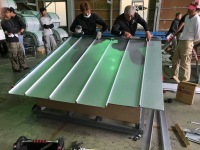

【事例その3】金属の立平葺きの屋根に付ける唐草が取り付け不良だったことによる雨漏り

「やねいろは」に掲載されているエムエス工業(茨城県水戸市)の記事から紹介します。

▼外部からの侵入原因

通常の雨でも長年屋根を使っていることで徐々に雨漏りしていった事例です。

屋根の軒先(地面から一番見やすい部位)に水が当たり、それが吸い上げられて屋根の中に入るという現象が何度も起こることにより屋根の野地板が腐り、結果として屋根の下の柱などを伝って家の中に水が入った(雨漏りした)かたちになります。

▼内部への侵入原因

屋根の軒先に何度も水が当たることで、徐々に水が吸い上げられ、屋根の中に入っていくのですが、その原因は軒先に付ける板金、通称唐草という板金の取り付け不良が原因です。唐草を取り付ける際は、ツカミという道具で軒先の板金を固定するのですが、その掴み込みのときに、きつく絞め過ぎると毛細管現象で雨水が吸いあがってしまうのです。一方で、唐草は「どの程度絞める」と言葉や数値で表せるものではなく、現場の屋根資材や屋根の角度、職人の経験値による力の加減で決まるもので、まさに熟練の技となります。このように現代の家でも技術の差が影響することがあるのです。

【事例その4】屋根と屋根の間に溜まったホコリによる雨漏り

「やねいろは」に掲載されている小出屋根工事店(千葉県八街市)の記事から紹介します。

▼外部からの侵入原因

こちらも通常の雨でも長年屋根を使っていることで徐々に雨漏りしていった事例です。

屋根と屋根の間に土埃が溜まることで、雨水を吸い、スポンジのように水を保持し続けることで、水が屋根の上に長時間滞留した状態になり、結果として屋根の野地板の下に入っていくことになります。

▼内部への侵入原因

土埃は山沿いや自然が多い場所によっては長年経つと溜まってくることがあります。その意味でも定期的なメンテナンスは必要になるのですが、数十年ずっとメンテナンスしないと瓦と瓦の間に土埃が堆積します。また数十年経つことで、屋根の部位によっては当初設置した屋根部材の場所が少し移動してしまい、その部分に土埃が溜まると、野地板の上に水がずっとある状態になります。結果として野地板の下の柱などに水が染み出して雨漏りとなります。

【事例その5】雪止め金具が干渉したことによる雨漏り

「やねいろは」に掲載されている株式会社渡辺板金(新潟県上越市)の記事から紹介します。

▼外部からの侵入原因

雪がよく降る地域で金属屋根に付ける雪止め金具からの雨漏り事例です。

雪止め金具は金属屋根の軒先の少し上側につけるもので、雪が降ったときに雪が下に一挙に落ちて下の人間が怪我をしたり、下にある物を壊すことを防ぐものです。多雪地域だと雪止め金具を推奨している場合も多く見られます。

▼内部への侵入原因

雪止め金具は本来は金属屋根と接していても金属屋根を壊すものではありません。ただし長年使っていると、昔の雪止め金具の材質が現在のものよりも錆びやすかったりするため、その錆びが金属屋根に移り、結果として金属屋根の一部が劣化、劣化した部分の小さな隙間から水が侵入し雨漏りに繋がったと思われます。屋根は長年持つものですが、屋根以外の家全体にも言えることですが、定期的なメンテナンスも重要と感じる事例です。

屋根工事店をエリアで探す

屋根工事店をエリアで探す