- 災害専用窓口

-

豪雨及び台風により

被災された皆様へ

「雨漏りを修理したい」について

セメント瓦の雨漏り事例

1.セメント瓦の雨漏り事例:はじめに

雨漏りって実際に発生してしまうと、部屋の天井や壁に染みができてしまったり、

屋根や壁の内部が腐ってしまったりと非常にショックを受けますよね。

できれば未然に防ぎたい…と誰もが願っているのではないでしょうか。

ところで皆さん、ご自宅の屋根の屋根材の種類をご存知ですか?

今回はセメント瓦の屋根の皆さん、必読です。

セメント瓦の雨漏り事例を「日経ホームビルダー2021年1月号」に掲載されたセメント瓦の雨漏り事例を基に、当社事例も踏まえてご紹介します。

2.セメント瓦の雨漏り事例:セメント瓦とは

まずは「うちの屋根、何だろう?」と悩まれた方のために、簡単にセメント瓦について説明します。

・セメント瓦とは

その名の通り、セメントでできた瓦です。

セメントと砂を混ぜたモルタルを型にいれて成形し、表面を塗装したもので

プレスセメント瓦ともいいます。

・見分け方

一般的な瓦と形は同じなので見分けにくいですが、陶器瓦は表面がツルツルし、

光沢があるのに対し、セメント瓦は表面がザラザラしています。

また、陶器瓦は釉薬と呼ばれるものを1000度前後で焼成しています。

それに対してセメント瓦は表面が塗装のみですので、年月の経過とともに色褪せます。

ちなみに、セメント瓦は数十年前から生産されていますが、当時「Monier(モニエル)」と呼ばれるメーカーが1990年代に本格的に日本に参入し、当時のハウスメーカー中心に広がりました。その後、セメント瓦は結果的に日本の風土に合いにくい(当然ながら塗装なので表面の塗装の剥がれが起こる)という理由があり、2000年代中盤に撤退しています。今屋根に載っているセメント瓦はモニエル瓦が比較的多いと思われます。また数十年前は日本の多くの地域で地元のセメント瓦メーカーが存在していたため、地元のセメント瓦メーカーが作ったセメント瓦も多くみられます。

3.セメント瓦の雨漏り事例:概要

では、紹介していきましょう。

・雨漏り概要

物件…築20年の鉄骨2階建てのセメント瓦屋根の住宅

発生箇所…2階の窓枠の右上の角から頻繁に水が落ちる

・原因と改修

画像の引用:

・P.72、セメント瓦の軒先から浸水、「日経ホームビルダー」、2021年1月

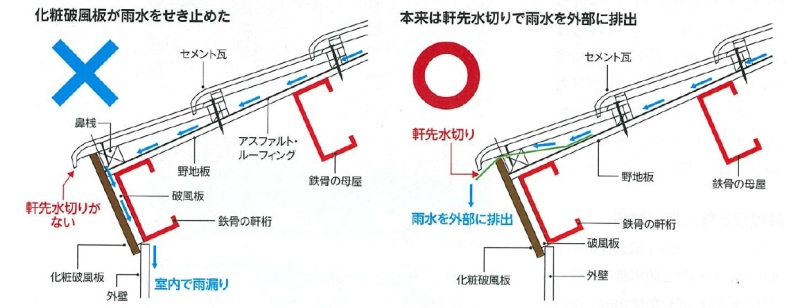

原因…左側の図(×)を参照ください。

デザイン性を高めるために軒先に化粧破風板を付けていた場合、

セメント瓦に侵入した雨水が、野地板の防水紙の上を軒先まで流れ、

化粧破風板と破風板の隙間を通って壁の内側に侵入し、室内に達し、

雨漏りとなりました。

改修…右側の図(〇)を参照ください。

野地板の防水紙の下に軒先水切りを設置(※)

セメント瓦に侵入した雨水は軒先水切りの上を流れ、化粧破風板の上を

越えて外部に排水されます。

※軒先3段分のセメント瓦を交換し、新しい防水紙、軒先水切りその他を新設。

ここで、重要なのは、軒先水切の有無と一度野地板まで侵入した雨水をどう逃がすかということです。

なぜこんなことが起きたのか。

それはセメント瓦が洋風ということもあり、家全体を洋風にするために、軒先が家の下から見えるとみっともないので隠すことでデザイン性を高めたい、その際に軒先を隠すことで出てくる雨仕舞上の欠点(一度屋根材の下に入った水の排出口がないこと)を無視したためです。

一度雨が降ると、屋根材の下に入った水がゼロでない限り、必ず、その水を排出することが必須です。軒先に破風板が貼っていない以前の和風家屋では、排出口はそこまで気にしなくても良かったと言えます(本当は排出口があった方が良いですが)。ですが、今回のような洋風の家を作るときに破風板を付けてしまうと排出口は必須となります。

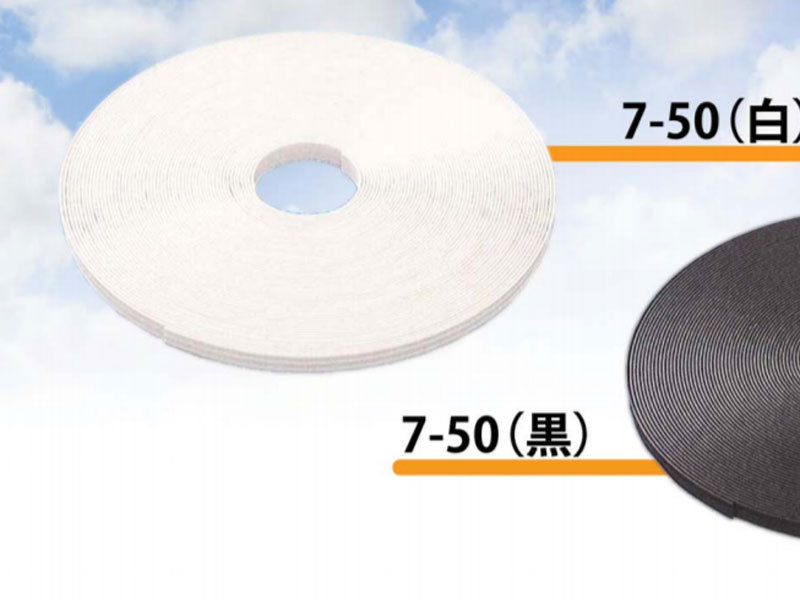

今は瓦の上に付ける桟木の一部に穴を空ける方法(「水抜き桟木」と呼ばれます)か、縦桟テープと呼ばれる桟木の下を水が抜ける道を作るテープのどちらかを使うことで、屋根材の下に入った水を抜く機能を持たせています。

画像の引用:

http://www.baba-shouten.com/sangi/kizuri.pdf

タテ桟キズリ(白・黒)、株式会社馬場商店(2021/2/13検索)

縦桟テープの構造は一見普通のテープのようですが、凹凸が小さく入っています。そこから水が抜けるようになっています。

海外と違って、日本は高温多湿、また台風などの災害が多いため(通常の家作りでは計算に入っていない)吹き上がりの風も吹くような気候になってきたので、家のありとあらゆる隙間から水が入ってくるリスクはあります。その点でも家に入ってきた水の排出口は今後の家作りでは必須と言えます。

4.セメント瓦の雨漏り事例:施工確認方法

記事によると、セメント瓦は製法上、寸法が正確なため、瓦同志の隙間ができにくいということで水切り不要と認識されていた時期があったということです。

これも今の常識であれば、すべての屋根材にはわずかではあるが、屋根材の下に水が入るリスクがあるため、その入った水の排出口を作ることは必要です。

軒先の水切りの有無の確認方法は、軒下に立ち、上を見たときに樋と化粧破風板の隙間から、水切りの金属板の裏面が見えれば有り、直にセメント瓦の裏面が見えたら軒先水切は入っていないということになります。

とは言っても下から肉眼で見るのは大変だと思いますので(下からだと2階屋根まで10メートル前後あるので)、双眼鏡などを使って確認することをお勧めします。

5.セメント瓦の雨漏り事例:まとめ

いかがでしたか?

うちは築15年以上!しかもセメント瓦かも…などなど気になってしまった方は、早速表へ出て確認してみましょう。万一、該当する方は、雨漏りになる前に一度工事店さんにご相談されてみては。

工事店さん探しに悩む方はぜひやねいろはをご活用ください。親身に相談に乗ってくれる工事店さんが見つかりますよ

引用、参照:

・P.70~73、セメント瓦から浸水、「日経ホームビルダー」、2021年1月

・http://www.baba-shouten.com/sangi/kizuri.pdf

タテ桟キズリ(白・黒)、株式会社馬場商店(2021/2/13検索)

・https://www.wakaisangyo.co.jp/pdf/products/sogo/products_2020.pdf

総合カタログ、若井産業株式会社(2021/2/13検索)

・当社及び記事作成者は、当サイトに掲載されている記事や情報の内容に関しては十分な注意を払っておりますが、それらについての正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

・当サイトに記載された情報のご利用については、ユーザー自身の責任において行われるものとし、ユーザーが当サイトから入手した情報に基づいて直接的または間接的に被ったいかなる損害について、当社および記事作成者は一切の責任を負いません。

屋根のことで困ったときは

「やねいろは」へご相談ください!

「やねいろは」は当社規定の掲載基準をクリアした、顔が見れる地元の屋根工事店のみ掲載。お客様自身が直接、地元の屋根工事店に依頼が可能です。屋根工事依頼をお考えの方は、ぜひご活用ください。

地元の屋根工事店を探す

あなたの地元の屋根工事店を自分で探せます。気になる工事店があれば、工事店にお問い合わせすることも出来ます。

電話でのお問い合わせ

0120-920-302受付時間9:00~18:00(土日祝日を除く)

屋根トラブルでお急ぎの方や電話でご相談したい方は、上記フリーダイヤルにお気軽にご連絡ください。

※ご利用の際は、

利用規約に同意したものとみなされます。

「雨漏りを修理したい」についての関連記事一覧

- 災害地域 専用窓口

-

現在こちらの工事店は、災害地域にある工事店の為、対応にはお時間いただく場合や、状況によっては紹介できないケースがございます。予めご了承ください。

災害専用窓口へ

地域から屋根工事店を探す

- 北海道地方

屋根工事店をエリアで探す

屋根工事店をエリアで探す