皆さんこんにちは!インターン生のマキノです。

突然ですが、皆さんは屋根の色についてどのようなイメージをお持ちですか?

先日ふと友達に聞いてみたところ、即答で「赤い!」と言われました。おそらくパッと家を思い浮かべたときに、赤い屋根の家を連想する人は多いのではないでしょうか。

わたしは現在大学で、子どもと遊ぶボランティアの部活に所属しています。

そのため子どもたちと一緒に絵を描くことも多いのですが、屋根を描くときに多くの子どもたちは赤色のペンを使うのです。

ちなみに大学生の友達に家の絵を描いてもらった時も、屋根は赤色でした。

「ほんとに屋根って赤いのかな」

こんなことを疑問に思ったのは、普段生活していて赤い屋根を目にすることが少ないように感じたからです。

そこで、今回は「屋根ってほんとに赤いの?」という疑問について考えてみました。

まず初めに、実際のデータを見てみましょう。

日本中の屋根の色を調べることはできませんでしたが、製造メーカーの方にお聞きすることが出来ました。

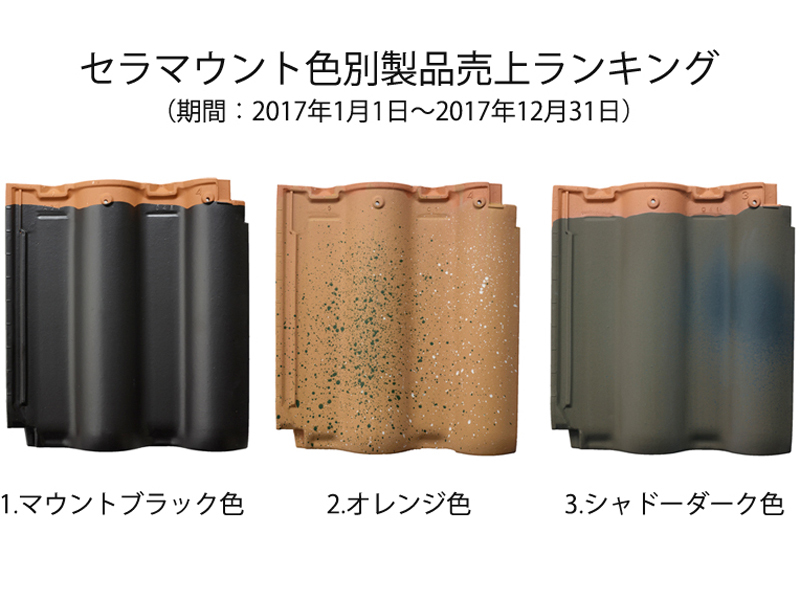

以下は、三州野安株式会社さまのセラマウントと呼ばれる瓦の、色別製品売り上げのランキングです。(期間:2017年1月1日~2017年12月31日)

ここでは一番多く使われている3位までをご紹介します。

1. マウントブラック(14.7%)

2. オレンジ(10.7%)

3. シャドーダーク(10.1%)

商品の色名を並べるだけではイメージが浮かびにくいかと思いますので、今回はわたしがご紹介させていただきます。

1位のマウントブラックは、その名の通り黒い瓦です。同じ黒系統・グレーの瓦を合わせると黒い瓦は全体の33.9%を占めます。

その後にはブラウン系統の瓦が28%、オレンジ系統が16.8%、褐色系統が9.6%と続きます。

先ほども言ったようにこのデータは全体の一部ですが、この比率を見るとやはり赤色の屋根は街に点々としかないような気がしてきますね。

しかし、そんな日本でも、実は赤い屋根が目の前いっぱいに広がる景色を楽しめる地域があったのです!

では実際に、赤い屋根のある地域を紹介していきますね。

今回ご紹介するのは、「沖縄県の赤瓦」、「島根県の来待色の石州瓦」です。

まずは「沖縄県の赤瓦」についてご紹介します。

ところで皆さんは沖縄を訪れたことはありますか?

残念ながらわたしは行ったことがないのですが、修学旅行で沖縄に行く学生さんも多いようですね。

訪れたことがある方はご存知かもしれませんが、沖縄には赤色をした屋根が多く存在します。

2000年に日本の11番目の世界遺産として登録された首里城もその一つですよ。

他にも役所や神社など、赤い屋根の建物は多くあり、見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この風景には少し変わった背景があるのです。

首里城の発掘調査で、古い黒塗された赤瓦が発見されています。

つまり、わざと黒い瓦にしているのですね。

これは当時赤い瓦が好まれてなかったからだと考えられています。

昔は黒い屋根が好まれていたため、黒い瓦が多く使用されていました。

次第に建物の数が増えていき黒い屋根を作る時間が無くなってきました。

そこで赤い瓦の登場です。

このときに作られた赤い瓦には、安くてすぐに作りやすいという特徴があったんですね。

しかし、当時赤い屋根は一般的ではなかったため、赤い瓦を黒く塗って誤魔化そうとしたのです。

その後、次第に赤瓦の屋根が増えていき、赤い屋根が好まれるようになったと言われています。

ちなみに赤瓦の原料と黒瓦の原料は同じで、焼き方によって色が違うようですよ。

今では沖縄の風景の特徴の一つともいえる赤い屋根ですが、昔はあまり好まれていなかったとはびっくりですね。

沖縄の他にも、赤い屋根が広がる景色を見ることができます。

皆さん「日本三大瓦」という言葉を聞いたことがありますか?

お恥ずかしながらわたしはありませんでした…。

日本三景などは聞いたことがあるかもしれませんね。

同じように、瓦にも日本三大瓦というものがあるのです。

この三大瓦は「三州瓦」「淡路瓦」「石州瓦」を指しており、それぞれ愛知県・兵庫県・島根県で生産されています。

ここでは「石州瓦」についてご紹介しますよ。

この石州瓦、なんと国内生産量第2位となっているんですよ!

この瓦は島根県西部の石見地域で生産されており、伝統産業の一つとされています。

この瓦の特徴の一つが、「釉薬」(ゆうやく)。

この石州瓦は、「釉薬瓦」の一種で、陶器のように表面がつやつやしています。

表面のつややかな質感に加え、見た目の色味もとてもきれいです。

石州瓦には赤色の他に黒色の瓦も存在しますが、今回は赤い屋根についての検証なので「石州の赤瓦について」ご紹介しますね。

さてこの赤色がどこからきているかと言いますと、島根県東部の出雲地方でとれる来待石(きまちいし)から作られた来待釉薬です。

高温で焼いた石見の土と、この釉薬で、とてもきれいな赤茶色を作り出していますよ。

さらになんとこの瓦、見た目だけでなく、凍害試験でマイナス20度の状況下でも「異常なし」の結果が出ており、吸水性も低いなど、家を守るための機能性も高いのです。

なんだか通販番組の司会者のようなになってしまいましたが、見た目の美しさだけでなく機能面でも優れているなんて、魅力的ですよね。

その一方で、生産の過程でひびが入りやすく大量生産が難しいということもありますので、現在ではこの釉薬を使って生産しているところは1つの会社しかないようです。

さて、ここまで日本の赤い屋根についてご紹介してきましたが、「屋根ってほんとに赤いの?」に対する答えは見つかりませんでした…。

赤い屋根のイメージは、いったいどこから来たのでしょうか。

しかし、今回この記事を書くにあたって日本の赤い屋根についてたくさん学ぶことが出来ました。

始めに瓦屋メーカーさんに頂いたデータのように、全体でも黒やグレーの屋根に比べれば赤い屋根は少ないのかもしれません。

しかし、今回ご紹介しました沖縄県や島根県のように、赤い屋根が多く広がっている場所存在することもまた事実です。

普段はあまり目にできないからこそ、赤い屋根が一面に広がる様子は新鮮で美しく感じるのではないでしょうか。

わたしはこの原稿を書いていてそんな赤い屋根が広がる景色を見に行ってみたくなりました!

皆さんもぜひ、そんな赤い屋根の広がるまちに訪れてみてはいかがでしょうか。

参考:著者名(発行年)、「文献名」、出版社名

引用:著者名(発行年)、「文献名」、出版社名、引用ページ

参考:

http://www.sekisyu-kawara.jp/index.html

石州流自然共生の提案 屋根の学校(検索日:2018/04/08)

www.geocities.jp/atsu9502/5gatu_gulupe/rekishi.html

沖縄伝統 赤瓦(検索日:2018/04/08)

・当社及び記事作成者は、当サイトに掲載されている記事や情報の内容に関しては十分な注意を払っておりますが、それらについての正確性や確実性、安全性、効果や効能などを保証するものではございません。

・当サイトに記載された情報のご利用については、ユーザー自身の責任において行われるものとし、ユーザーが当サイトから入手した情報に基づいて直接的または間接的に被ったいかなる損害について、当社および記事作成者は一切の責任を負いません。

屋根工事店をエリアで探す

屋根工事店をエリアで探す